mesozoniaオリジナルイメージ

読者の皆様、イグアノドンという名前を聞いて、どのような恐竜を思い浮かべるでしょうか。

イグアノドンは、恐竜という言葉が誕生するよりも前に発見された、恐竜研究の歴史において非常に重要な役割を果たした植物食恐竜です。

特にその名前の由来は、現生の爬虫類であるイグアナの歯と化石の特徴が似ていたことから名付けられたという、興味深いエピソードを持っています。

この恐竜が持つ最大の特徴は、親指の巨大なスパイクや、効率的な咀嚼を可能にする複雑な歯の構造です。

また、当初は四足歩行のトカゲのように復元されていましたが、研究の進化と共にその姿が何度も変わり、現在では主に四足歩行をしながらも二足歩行も可能だったと考えられています。

ベルギーの炭鉱で多数の化石が一斉に発見された歴史も、イグアノドンの研究を大きく進めました。

本記事では、このイグアノドンの驚くべき特徴はもちろん、分類上のグループであるイグアノドン類の位置づけから、学名に隠された名前の由来まで、イグアノドンに関するトピックを多角的に解説します。

この記事を読むことで、イグアノドンという存在が持つ多角的な側面を深く理解できるようになるでしょう。

この記事を読むことで理解できること

・イグアノドンの学名や和名の意味、そして名前の由来となった背景

・親指のスパイクや高度な咀嚼能力を持つ歯など、体の各部の構造と特徴

・イグアノドン類という分類群が持つ特徴と、イグアノドンの分類上の位置づけ

mesozoniaオリジナルイメージ

イグアノドンの基本的な情報と歴史

- 史上2番目に名前がつけられた恐竜

- 「イグアナの歯」に由来する名前の由来

- イグアノドンの研究史と復元の変遷

- ヨーロッパ、北米、アジアに広がる化石の発見

- ベルニサール炭鉱からの大量の化石発見

史上2番目に名前がつけられた恐竜

イグアノドンは、恐竜研究の歴史が始まる最初期に発見された鳥脚類であり、世界で2番目に名前がつけられた恐竜として知られています。

その化石は、恐竜という言葉がまだ存在しなかった1821年に、イギリスの田舎医者だったギデオン・マンテルによって発見されました。

マンテルは熱心な古生物マニアで、医師業の傍ら化石採集に情熱を注いでいた人物です。

当時の有名な博物学者たちは、発見された巨大な歯の化石をサイや象の歯だと考えましたが、マンテルは調査を続け、現生の爬虫類であるイグアナの歯との類似性を突き止めました。

この画期的な発見が、古代に生きた巨大な爬虫類の存在を世に知らしめることとなります。

なお、初めて学術的に研究されたのはイグアノドンですが、初めに命名された恐竜は1824年のメガロサウルスです。

その翌年、1825年にイグアノドンが記載されました。

その後、1841年にイグアノドンとメガロサウルス、ヘラエオサウルスを総称して「恐竜(Dinosauria)」という言葉が生まれたため、イグアノドンの発見は恐竜研究の歴史そのものの始まりにおいて、極めて重要な出来事であったと言えます。

「イグアナの歯」に由来する名前の由来

イグアノドンの学名は「Iguanodon」であり、これは「イグアナの歯」という意味を持っています。

具体的には、スペイン語の「iguana(イグアナ)」と、ギリシャ語の「odōn(歯)」を組み合わせたものです。

この名前は、発見者であるギデオン・マンテルが、発見した化石の歯と、現生のイグアナの歯の形が非常によく似ていることを突き止めたことに由来しています。

当時の専門家が哺乳類の歯だと判断していた中で、マンテルが爬虫類に着目し、その類似性から古代の巨大爬虫類であると特定したことは、彼の着眼点の鋭さを示すものです。

しかし、現代の生物学的な知見では、イグアノドンと現生のイグアナの間には、歯の形が似ているという点を除けば、直接的な生物学的な関係はないと考えられています。

つまり、あくまでも歯の特徴に基づいた命名であり、形態の類似性が、この恐竜の名前を決定づけたと言えます。

イグアノドンの研究史と復元の変遷

mesozoniaオリジナルイメージ

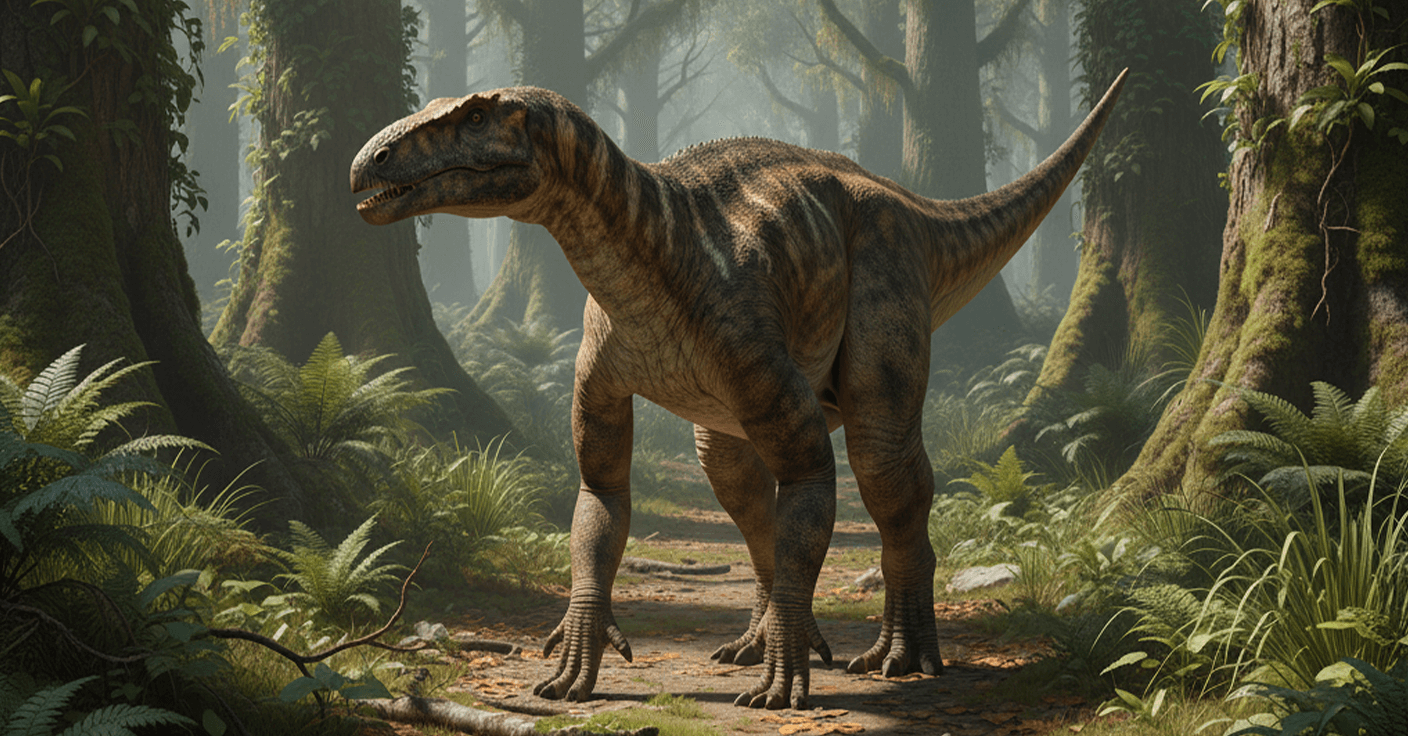

イグアノドンの研究史は、恐竜の「姿」に対する認識が時代とともに大きく変わってきたことを示しており、その復元は何度も変化を遂げています。

発見当初、ギデオン・マンテルはイグアノドンを巨大なイグアナのような体躯で、鼻先に角を持つ体長70メートルの四足歩行の生物と誤って復元しました。

これは現在の体長7~9メートルというサイズとは大きくかけ離れています。

1878年のベルニサール炭鉱での完全な全身骨格化石の発見により研究は大きく進展しました。

ルイ・ドロらによって復元された骨格は、尾を引きずって直立した二足歩行の姿となり、初期のトカゲ型のイメージから大きな進歩を遂げ、この直立した復元が長く主流となりました。

最新の研究では、イグアノドンの真の姿がより明確になっています。

現在主流の復元では、尾を地面と水平に保ち、体幹を水平にした、よりバランスの取れた姿勢になり、イグアノドンの復元史は恐竜研究の進歩そのものを映し出しています。

ヨーロッパ、北米、アジアに広がる化石の発見

イグアノドンの化石は、特定の地域に限定されることなく、ヨーロッパ、北米、アフリカ、そしてアジアの広い範囲で発見されています。

これは、イグアノドン属が非常に広範な地域に生息し、当時の生態系において個体数が多かったことを示唆しています。

特に、主要な発見地としては、最初の化石が発見されたイギリスをはじめ、後に大量の全身骨格が見つかったベルギーが挙げられます。

このように多くの大陸で化石が発見されている事実は、イグアノドンが前期白亜紀(約1億2,600万〜1億1,300万年前)において、地球上で最も広範に分布し、多様化した草食恐竜の一つであったことを証明しています。

したがって、イグアノドンは特定の地域に特化した恐竜ではなく、グローバルに成功を収めた属であると理解することができます。

ベルニサール炭鉱からの大量の化石発見

イグアノドンの研究において、1878年のベルギーのエノー州、ベルニサール炭鉱での化石発見は、最も重要な転機の一つです。

この炭鉱の坑道から、なんと30体以上という驚くべき数の完全な全身骨格化石が一斉に発見されました。

現在、これらの化石はベルギー王立自然史博物館に展示されており、イグアノドンの全身像を知るための貴重な標本となっています。

この大量発見により、イグアノドンは群れで生活していたと考えられています。

ベルニサール付近は、白亜紀前期において川が大きな湖に流れ込む場所であり、上流から流れてきた多くの死骸や骨が時間をかけて堆積した結果、このような化石床が形成されたと推測されています。

このように、大量の骨格が一箇所で見つかったことで、イグアノドンの社会性や生態に関する研究が飛躍的に進展し、それまでの不完全な情報に基づく復元を大きく刷新することが可能になりました。

ただし、この発掘作業は1881年に中止され、その後も財政や災害の問題で再開されなかったため、地中にはまだ他の個体が埋まっている可能性が高いと言われています。

mesozoniaオリジナルイメージ

イグアノドンが持つ驚くべき特徴

- スパイク状の親指を持つ前肢の特徴

- 硬い植物を効率よく噛み砕く歯の構造

- イグアノドン類とはどのような恐竜のグループか

- 「ゴミ箱分類群」から見直された分類

- 全長と体重から見るイグアノドンの大きさ

- 恐竜研究におけるイグアノドンの重要性

スパイク状の親指を持つ前肢の特徴

イグアノドンの最も際立った特徴は、その前肢にあります。前肢の5本の指はそれぞれ異なる役割を持つ、非常に特殊な構造をしていました。

親指のスパイク

最も特徴的なのは第1指、つまり親指です。

親指は、長さ15センチメートルほどの円錐状に鋭くとがった骨でできており、実際にはこれに更に角質の爪がかぶるため、より長くなります。

発見当初は鼻先の角だと誤認されていましたが、現在では肉食恐竜に対する防御用の武器、あるいは硬い果実や種子をこじ開ける道具として使われたのではないかと考えられています。

ただし、捕食動物に襲われた際に、この指を武器として使う余裕があったかどうかは議論の余地があります。

その他の指の役割

- 第2・3・4指(人差し指・中指・薬指): 指先が蹄(ひづめ)のようになっており、四足歩行の際に体重を支えるための役割を持っていました。

- 第5指(小指): 他の指とは異なる方向へ柔軟に動かすことができ、木の枝などをたぐり寄せて食べるための把持(つかむ)能力があったと考えられています。

このように、イグアノドンの前肢は、まるで多機能ツールのように、各指が専門的な機能を分担していたことが分かります。

硬い植物を効率よく噛み砕く歯の構造

イグアノドンは、植物食恐竜として非常に進化した咀嚼(そしゃく)システムを持っていました。その特徴は、硬い植物を効率的にすり潰すことに特化しています。

葉型の歯とデンタルバッテリー

イグアノドンの歯は、硬い植物をすり潰すために歯冠部が大きく摩耗している「葉型」の形状をしています。

口の中には、数百本もの歯が密集した「デンタルバッテリー」と呼ばれる構造があり、この多数の歯を効率よく使って食事をしていました。

この構造は、現代の植物食動物の臼歯に似ており、非常に強力な咀嚼力を生み出します。

プルーロキネシス(側方剪断力)

イグアノドンの咀嚼におけるもう一つの鍵は「プルーロキネシス (pleurokinesis)」という仕組みです。

これは、上顎の骨を外側に動かしながら、固定された下顎の歯列との間に側方剪断力(横方向に裁ち切る力)を生み出すことができる関節の動きを指します。

この動きにより、植物を細かく裁ち切り、すり潰すという非常に効率的な咀嚼が可能となりました。

これは、単に上下に噛み砕くだけの咀嚼と比べて、食物繊維の多い硬い植物から最大限の栄養を摂取する上で極めて有利な特徴であったと言えます。

イグアノドン類とはどのような恐竜のグループか

mesozoniaオリジナルイメージ

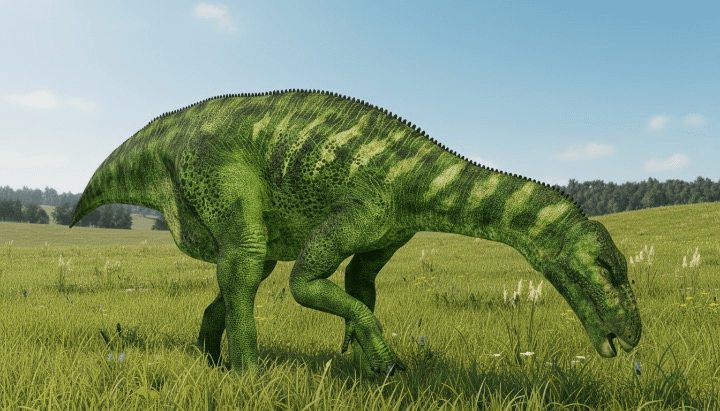

イグアノドン類(Iguanodontia)は、分類学上のグループ名であり、イグアノドン属(Iguanodon)が属する、より大きな植物食恐竜のクレード(単系統群)を指します。

このグループは、ジュラ紀中期から白亜紀後期にかけて生息しており、カンプトサウルス、テノントサウルス、そして最終的にカモハシ恐竜として知られるハドロサウルス科など、非常に多様で成功した恐竜を含んでいます。

イグアノドン類は、中~大型の草食恐竜であり、その進化の過程で、イグアノドンが持つような特殊な前肢の構造や、高度な咀嚼システムを発達させていきました。

特に、後のハドロサウルス科は、イグアノドン類の系統から進化しており、史上最も成功した植物食恐竜の一つとなりました。

したがって、イグアノドン類は、鳥脚亜目の中でも特に白亜紀において最も広範に分布し、多様化した重要なグループであると言えます。

| 分類群 | 生息年代 | 代表的な属 |

| イグアノドン類 | ジュラ紀中期~白亜紀後期 | イグアノドン、テノントサウルス、ハドロサウルス科 |

「ゴミ箱分類群」から見直された分類

mesozoniaオリジナルイメージ

イグアノドンは、歴史上2番目に名前の由来が確定した恐竜であり、非常に有名であったため、かつてはヨーロッパ各地から発見された鳥脚類の化石の多くが「イグアノドン属」として一括りに分類されていました。

この時期のイグアノドン属は、正体不明の化石がとりあえず放り込まれる「ゴミ箱分類群(wastebasket taxon)」の状態になっていました。

しかし、近年の詳細な再研究により、これらの「イグアノドン」の多くは、実際にはそれぞれ異なる特徴を持つ別属の恐竜であることが判明しました。

例えば、かつてイグアノドン・アテルフィエルデンシスとされていた種はマンテリサウルスに、イグアノドン・ドーソニはバリリウムという新しい属名が与えられています。

その結果、現在ではベルギーのベルニサール炭鉱で発見された化石に基づき記載された イグアノドン・ベルニサルテンシスのみが、正真正銘のイグアノドン属として見なされています。

このように、分類の見直しは科学の進歩に伴い常に起こることであり、より正確に種の多様性を理解するために重要な要素となっています。

全長と体重から見るイグアノドンの大きさ

イグアノドンは、前期白亜紀に生息した大型の植物食恐竜です。

| 項目 | 範囲・数値 | 備考 |

| 全長 | 約7~9メートル(最大10メートル) | 一般的な推定値 |

| 体重 | 約4~5トン | 大型のアフリカゾウに匹敵 |

| 地質時代 | 中生代 前期白亜紀 | 約1億2,600万~1億1,300万年前 |

このように、イグアノドンは全長7~9メートル、体重約5トンという巨大な体躯を持っていました。

前述の通り、発見者であるマンテルが当初想像した体長70メートルというサイズからは大幅に修正されましたが、それでも大型の恐竜であったことは間違いありません。

この大きな体と、硬い植物を効率よく消化するための強力な歯は、当時の過酷な環境で生き残るための適応であったと考えられます。

大きな体は捕食者からの防御にも役立ち、その成功は世界各地で化石が発見されている事実からも裏付けられます。

恐竜研究におけるイグアノドンの重要性

前述の通り、イグアノドンは「恐竜」という言葉が生まれる前から研究されていた歴史的に非常に重要な種です。

その化石の発見は、リチャード・オーウェンが「恐竜(Dinosauria)」という概念を提唱するきっかけの一つとなりました。

イグアノドン類という分類群を見ても、イグアノドンはその名の元となる代表的な属であり、ハドロサウルス科へと続く進化の道筋を理解する上で不可欠な存在です。

また、その特徴的な前肢のスパイクや、進化した咀嚼システムに関する研究は、鳥盤類全体の形態学や生態学の理解に大きく貢献しています。

さらに、ベルニサール炭鉱での大量発見は、群れでの生活や、歩行様式の変遷に関する研究を促進しました。

以上のことから、イグアノドンは、初期の発見から現代の研究に至るまで、古生物学全体における基礎知識を築く上で欠かせない役割を果たしていると言えます。

イグアノドンに関する重要なポイント(まとめ)

イグアノドンは恐竜研究史の最初期に発見された歴史的な種である

史上2番目に学名が記載された恐竜として位置づけられている

「イグアナの歯」という学名の由来は現生のイグアナの歯に似ていたことによる

体長は約7~9メートル、体重は約5トンに達する大型の植物食恐竜であった

生息地はヨーロッパ、北米、アフリカ、アジアと非常に広範囲に及んでいた

親指には円錐状の鋭いスパイクがあり、武器や道具として使われたと考えられている

前肢の第2~4指は蹄状で、主に四足歩行時の体重を支える役割があった

第5指(小指)は柔軟で、枝を掴むなど物を把握する能力があった

強力な臼歯とプルーロキネシスにより植物を効率的にすり潰して食べていた

1878年にベルギーのベルニサール炭鉱で30体以上の全身骨格が発見された

大量発見によりイグアノドンは群れで行動していたことが示唆されている

当初はトカゲ型、その後直立二足歩行、現在は水平姿勢の四足歩行が主流である

近年の再分類により、多くの化石がマンテリサウルスなどの別属に移されている

イグアノドン類はハドロサウルス科へと続く重要な進化系統を構成している