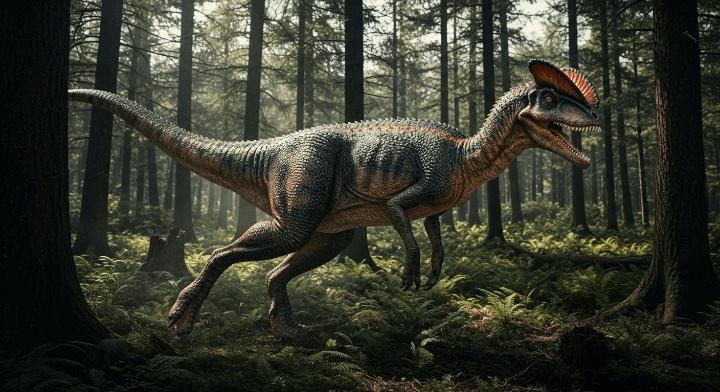

mesozoniaオリジナルイメージ

「ディロフォサウルス」という名前を聞くと、多くの人は映画『ジュラシック・パーク』に登場した、エリマキトカゲのような恐竜の姿を思い浮かべるのではないでしょうか。

作中では、小さな体で獲物に鳴き声を上げ、毒を吐きかける恐ろしい捕食者として描かれていますが、それは映画独自の創作です。

実際のディロフォサウルスは、ジュラ紀前期に北米に生息していた当時の大型肉食動物でした。

頭頂部にある2枚のトサカが特徴で、映画のイメージとはかけ離れた、強力な捕食者だったことが近年の研究で明らかになっています。

この記事では、フィクションのイメージが先行しがちなディロフォサウルスの真の姿を、学術的な情報とジュラシックシリーズでの登場作品の描写を比較しながら解説していきます。

この記事を読むことで、以下の点について理解を深められます。

・ディロフォサウルスが当時どれほどの大きさで、どのように生きていたか

・特徴的な2枚のトサカの役割についての最新の学説

・フィクションのイメージがどのようにして世間に定着したかの経緯

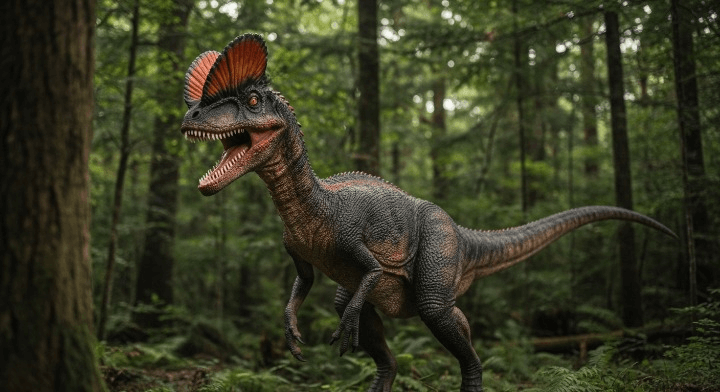

mesozoniaオリジナルイメージ

実際のディロフォサウルスが持つ本来の姿

- 2つのトサカを持つ頭部の特徴とサイズ

- 顎の強さから見る肉食としての狩りの実態

- 発見と命名:学名「2つの隆起を持つトカゲ」の由来

2つのトサカを持つ頭部の特徴とサイズ

ディロフォサウルスを特徴づける最大のポイントは、その名前の由来ともなっている頭頂部にある一対の半月状のトサカです。

このトサカは骨質でできていますが、非常に薄くてもろい構造をしていたことが分かっています。

このため、武器としてではなく、異性を惹きつけるためのディスプレイや、仲間に対する信号といった装飾的な役割を果たしていたと考えられています。

これは、現生のクジャクの羽やシカの角と同様に、繁殖の際に自身の健康や力を誇示する目的で使われた可能性が高いです。

また、トサカ内部はハチの巣状に穴が開いた構造で、これにより骨全体を強化しつつ、軽量化していたことも示唆されています。

大きさについても、映画の描写とは大きく異なります。

ディロフォサウルスは、体長が約5~7メートルに達し、体重は約450kgから750kgと推定されています。

これは、当時の北米に生息していた陸生動物の中では最大級の肉食恐竜でした。

多くの人が映画ジュラシックパークで抱く「人間よりも小さな恐竜」というイメージは、あくまで映画独自の創作であり、実際は非常に強力で大きな捕食者であったことが分かります。

顎の強さから見る肉食としての狩りの実態

かつてディロフォサウルスの顎は「貧弱である」と考えられていた時代がありましたが、この説は近年の研究により見直され、強力な捕食者であったという見解が主流になっています。

かつての「貧弱な顎」説とその根拠

初期の研究では、ディロフォサウルスの上顎がフック状に曲がっている(鼻孔下溝という構造)ことや、歯列が分かれている特徴から、「噛み付く力が弱く、大型動物を仕留めるハンターではなく、魚食性や腐肉食(スカベンジャー)であった」という説が有力でした。

この説が、小説や映画『ジュラシック・パーク』で「麻痺毒で獲物を無力化する」という設定を生むきっかけにもなっています。

最新研究による「強力な顎」説

しかし、2020年の包括的な再研究を含め、近年の専門家による反論や分析が進んでいます。

これらの研究により、ディロフォサウルスの顎は、かつて考えられていたよりもはるかに強力であったことが示されました。

- 顎の強度: 現代のネコ科動物や一部のワニ類に似た強度を持ち、小型の獲物を攻撃するのに適していました。

- 歯の機能: 上顎の歯は鋭利で獲物を突き刺し、後方のサーベル状の長い歯が肉を切断するのに役立ちました。

- 捕食対象: サラハサウルスのような同体格の竜脚形類も含め、積極的に獲物を狙う頂点捕食者だった可能性が示されています。

もちろん、彼らが水辺で魚を漁ることもあれば、小型爬虫類を狙うこともあったという多角的な食性が示唆されています。

しかし、貧弱な顎で死肉を漁るスカベンジャーであったという従来のイメージは、大きく塗り替えられています。

発見と命名:学名「2つの隆起を持つトカゲ」の由来

ディロフォサウルスの化石は、1940年にアメリカ合衆国アリゾナ州のナバホ族居留地で初めて発見されました。

発見者はナバホ族のジェシー・ウィリアムズさんで、1954年にカリフォルニア大学バークレー校の古生物学者サミュエル・ウェルズ氏によって新種として記載されました。

この時に与えられた学名「Dilophosaurus wetherilli」の「Dilophosaurus」こそが、この恐竜のアイデンティティを物語っています。

学名の由来は、古代ギリシャ語で「Di(ディ)」が「二つの」、「lophos(ロフォス)」が「隆起、トサカ」、「saurus(サウルス)」が「トカゲ」を意味しており、直訳すると「二つの隆起を持つトカゲ」となります。

これは、頭頂部に並んだ一対の骨質のトサカという、最も特徴的な身体的特徴に基づいています。

このトサカの有無が、後の復元や研究、そして何よりもフィクション作品でのイメージ形成に決定的な影響を与えることになりました。

しかし、化石発見当初、骨格の完全な展示を目指すために、足りない部分を石膏で補完する際に、別の肉食恐竜(アロサウルス)に似せて形作られた経緯があります。

このため、初期の研究論文や展示において、本物の化石と石膏部分の区別が曖昧になり、ディロフォサウルスの解剖学的構造に関する誤解が数十年にわたって広がる原因となってしまったという注意点があります。

mesozoniaオリジナルイメージ

映画で描かれたディロフォサウルスとフィクション

- 映画に登場する毒液は本当?科学的根拠を検証

- エリマキトカゲのようなフリルは映画独自の創作

- 映画の鳴き声と実際の復元イメージの違い

- ジュラシックシリーズ 登場作品と作中での役割

- ポップカルチャーにおけるディロフォサウルス像への影響

- 映画と現実の姿を比較して理解を深めるディロフォサウルス

映画に登場する毒液は本当?科学的根拠を検証

毒液は本当?という疑問は、『ジュラシック・パーク』の描写から生まれた最も有名な誤解の一つです。

結論から述べますと、ディロフォサウルスが毒を吐くという生態を示す化石証拠は一切見つかっていません。

この「毒を吐く」という設定は、映画の原作者であるマイケル・クライトンが、当時の古生物学的な知見を基に創作したフィクションです。

- 創作の理由: 前述の通り、初期の研究でディロフォサウルスの顎が「貧弱」であるという説がありました。クライトン氏は、貧弱な顎を補い、大型の獲物を仕留める手段として「麻痺作用のある毒液を唾液腺から分泌し、吐きつけて狩りをする」という設定を考案しました。

- 映画での描写: 映画では、この設定がさらに視覚的に劇的に演出され、獲物の目に毒を吐きかけ、失明させる強力な能力として描かれています。

しかし、恐竜の骨格から毒腺や毒を注入するための特殊な歯の構造など、毒を持つことを示唆する証拠は見つかっていません。

むしろ、近年の研究により顎が強力であったことが証明されており、毒に頼らずとも十分な捕食能力を持っていたと考えられています。

このため、映画でディロフォサウルスが「スピッター(毒吐き)」と呼ばれるのは、あくまで映画独自の設定であり、科学的な根拠はないと言えます。

エリマキトカゲのようなフリルは映画独自の創作

ディロフォサウルスがエリマキトカゲのように、威嚇時に首の周りのフリル(襟飾り)を広げるという特徴も、毒液と同様に映画『ジュラシック・パーク』独自の創作です。

化石からはフリルの証拠は見つかっていません。

この視覚的な演出は、観客に強いインパクトを与え、ディロフォサウルスをより恐ろしく、特徴的な存在として印象づけるために考案されました。

フリルを広げることで、普段は無害そうに見えても、危険が迫ると豹変するというギャップを生み出し、映画のサスペンスを高める効果がありました。

実際のディロフォサウルスにエリマキトカゲのようなフリルがあったという科学的な証拠はありません。

したがって、このフリルは、映画制作陣がエンターテイメントの要素として、ディロフォサウルスに加えた架空の身体的特徴であると理解することが大切です。

フリルを持たなかったにも関わらず、そのイメージが世界中に定着したことは、エンターテイメントの力がどれほど強力かを示しています。

映画の鳴き声と実際の復元イメージの違い

mesozoniaオリジナルイメージ

映画『ジュラシック・パーク』に登場するディロフォサウルスは、「シャー!」という特徴的な甲高い鳴き声を発することで知られています。

しかし、当然ながら、恐竜の鳴き声を直接的に知る術はありません。

映画における鳴き声は、観客の恐怖心を煽り、キャラクターを際立たせるためにデザインされた音響効果です。

実際のディロフォサウルスがどのような鳴き声を発していたのかについては、様々な学説があります。

- トサカの役割: 前述の通り、ディロフォサウルスのトサカはディスプレイとして使われたと考えられています。

- 空気袋の可能性: 化石の研究から、トサカの空洞が鼻腔につながり、現生のグンカンドリの喉袋のような、ディスプレーのために膨らませることが可能な空気袋がついていた可能性が指摘されています。

もしこの空気袋が存在していたとすれば、ディロフォサウルスは威嚇や求愛の際に、この袋を膨らませて音を出す、あるいは共鳴させて、映画のような甲高い鳴き声とは異なる、低周波の響くような音を発していた可能性があります。

映画の鳴き声はあくまで架空の音響効果であり、実際の音はより複雑で、生物学的な目的に沿ったものであったと推察されます。

ジュラシックシリーズ 登場作品と作中での役割

ディロフォサウルスは、『ジュラシック・パーク』に初登場して以来、その強烈なインパクトからジュラシックシリーズ 登場作品においてコンスタントに顔を見せる常連恐竜の一つとなっています。

| 媒体 | 主な登場作品(一部抜粋) | 作中での主な役割 |

| 映画 | 『ジュラシック・パーク』、『ジュラシック・ワールド』、『ジュラシック・ワールド/新たなる支配者』など | 毒を吐く捕食者として、主要な登場人物を襲う、ホログラムとして登場し誘導する |

| 小説 | 『ジュラシック・パーク』 | 顎の弱さを毒で補う設定で登場。人間を襲う。 |

| ゲーム | 『ジュラシック・ワールド・エボリューション』、『LEGO Jurassic World』など | 再現された恐竜としてパーク内で飼育される、またはプレイヤーの脅威となる |

特にデビュー作である『ジュラシック・パーク』では、裏切り者のデニス・ネドリーを殺害する役割を果たし、観客にエリマキと毒液という強烈なイメージを植え付けました。

その後の作品では、生体としての出番は少ないものの、ホログラムやオブジェ、あるいは遠景での登場を通じて、シリーズの世界観を構成する上で重要な存在であり続けています。

また、『ジュラシック・ワールド/新たなる支配者』では、バイオシン・サンクチュアリに生息する個体群が登場し、ルイス・ドジスンを襲撃して殺害するシーンが描かれています。

これは、シリーズ初期からのファンにとって非常に印象的な再登場となりました。

ポップカルチャーにおけるディロフォサウルス像への影響

mesozoniaオリジナルイメージ

『ジュラシック・パーク』によって創作されたディロフォサウルスのイメージは、古生物学的な事実を超えて、ポップカルチャーにおける恐竜像に多大な影響を与えました。

いくら近年の研究で真の姿が明らかになったとしても、多くの人が「ディロフォサウルス」と聞いて思い浮かべるのは、フリルを広げ、毒を吐く姿です。

これは、フィクションの力が世間一般の認識をいかに固定化するかを示す良い例だと言えます。

- サブカルチャーへの影響: 他のゲームやアニメ、漫画などのサブカルチャー作品においても、ディロフォサウルスは毒吐きやフリルを持つキャラクターとして登場することが多く、このイメージの再生産が続いています。

- 学術的認識との乖離: この結果、ディロフォサウルスは「最も有名な”知られざる”恐竜」と呼ばれるほど、学術的な事実と一般的な認識との間に大きな乖離が生じています。

本来は、体長5~7メートル、体重750キロにもなるジュラ紀前期の頂点捕食者であるにも関わらず、小柄で毒に頼る恐竜という誤ったイメージが定着してしまいました。

しかし、この映画の強烈な演出が、恐竜という存在を現代に蘇らせ、多くの人々に古生物学への興味を持たせるきっかけとなったメリットも無視できません。

映画と現実の姿を比較して理解を深めるディロフォサウルス

ここで、映画のフィクション要素と実際のディロフォサウルスの姿を改めて比較し、理解を深めるディロフォサウルス像を整理しましょう。

| 特徴 | 映画『ジュラシック・パーク』の描写(フィクション) | 実際のディロフォサウルス(古生物学的知見) |

| 体格 | 人間よりもかなり小柄で、華奢な印象 | 体長5〜7m、体重450〜750kgの大型肉食恐竜 |

| 首のフリル | 威嚇時に広げるエリマキ状のフリルを持つ | 化石証拠は一切なし。映画独自の創作要素 |

| 毒液 | 獲物の目に毒を吐きかけ、無力化する | 毒を持つ証拠は一切なし。顎は強力であった |

| トサカ | 2枚のトサカを持つ点は共通(繁殖期のディスプレイとされる) | 2枚の薄い骨質のトサカを持つ(ディスプレイ) |

| 食性 | 毒に頼る、小型動物や死肉を漁ると示唆される | 強力な顎で大型動物も捕食する頂点捕食者 |

これらの理由から、映画で描かれたディロフォサウルスは、実際の恐竜の姿をベースにしつつも、エンターテイメント性を高めるために大幅に「改造」された存在であると結論づけられます。

つまり、同名の別物として捉えるのが最も正確な理解と言えるでしょう。

現代の研究から見るディロフォサウルス:真実と課題のまとめ

この記事では、映画『ジュラシック・パーク』のイメージと、最新の古生物学研究によって明らかになったディロフォサウルスの真の姿について解説してきました。

繰り返しますが、フィクションのイメージと事実を切り分けて理解することが、この恐竜の真の魅力を知る鍵となります。

現代の研究から見るディロフォサウルスの真実と課題を、最後にまとめます。

- ジュラ紀前期に生息した北米有数の大型肉食恐竜だった

- 体長は5メートルから7メートルに達する強靭な捕食者だった

- 頭頂部には繁殖や威嚇に用いられた一対の半月状のトサカがあった

- トサカはディスプレイ用途であり、武器としての強度はなかった

- 強力な顎と鋭い歯を持ち、毒を必要としなかった

- 貧弱な顎で腐肉食をしていたという説は近年見直されている

- 魚食性であった可能性も一部で示唆されている

- 映画で描かれた毒液を吐く、という設定は創作である

- エリマキトカゲのようなフリルを持つという特徴も創作である

- 化石の復元過程で別の恐竜の骨格を参考にされた経緯があり混乱を招いた

- 小説や映画を通じて世界的に知名度が高まった

- ポップカルチャーでは毒吐き恐竜のイメージが定着している

- トサカの内部構造の研究から軽量化の進化が示唆されている

- 羽毛が生えていた可能性も指摘されている