mesozoniaオリジナルイメージ

恐竜の中でも特に知名度が高く、史上2番目に名前が付けられたとされるイグアノドンは、その歴史において壮大な復元ミスを繰り返してきた恐竜として知られています。

道路工事の際に出土した化石を発見した研究者は、その歯が現代のイグアナの歯に似ていたことから、この古代生物をイグアノドンと名付けました。

しかし、最初に提示された想像図には、現代から見ると奇妙な2つの大きな間違いが含まれていました。

特に、サイのような角だと誤認されたイグアノドン 親指の骨は、復元の歴史を語る上で欠かせないトピックです。

本記事では、このイグアノドンの復元がどのように変化し、間違いを経て現代の姿にたどり着いたのかを網羅的に解説し、古生物学が進化してきた真実をお伝えします。

この記事を読むことで理解できること

・初期の復元図に含まれていた「角」と「姿勢」の大きな間違い

・ベルギーでの化石大発見が復元に与えた決定的な影響

・現代の研究で判明したイグアノドン親指スパイクの多角的な用途

mesozoniaオリジナルイメージ

恐竜研究史に見るイグアノドン復元ミスの変遷

- 「イグアナの歯」から始まったイグアノドンの命名

- 初期復元における2つの大きな間違いとは

- 鼻の「角」とされたイグアノドン 親指の正体

- カンガルーのような直立二足歩行への復元

- なぜ初期の復元で大きな誤解が生じたのか

「イグアナの歯」から始まったイグアノドンの命名

イグアノドンの研究は、1822年にイギリスの医師ギデオン・マンテルが、道路工事現場で巨大な歯の化石を発見したことから始まりました。

彼は本業をそっちのけで古生物に没頭するほどのマニアであったと言われています。

発見当初、マンテルが化石を鑑定してもらったところ、著名な動物学者ジョルジュ・キュヴィエはこれをサイの門歯だと鑑定しました。

しかし、マンテルは納得せず、あらゆる動物の骨格標本を調べ上げ、最終的にその歯が現代の爬虫類であるイグアナの歯に酷似していることを突き止めました。

このことから、マンテルは「イグアナの歯」を意味するイグアノドンという名前をこの古代生物に与えたのです。

この命名がされた1825年は、恐竜という言葉がまだ存在しない時代であり、イグアノドンは史上2番目に名前が付けられた恐竜として歴史に名を刻んでいます。

初期復元における2つの大きな間違いとは

マンテルが想像したイグアノドンは、実際に見つかった全身骨格とはかけ離れたものでした。

当時の古生物学の知見がまだ不十分であったために、部分的な化石だけを手がかりにした結果、初期の復元には2つの大きな間違いが生じています。

角と姿勢の大きな誤り

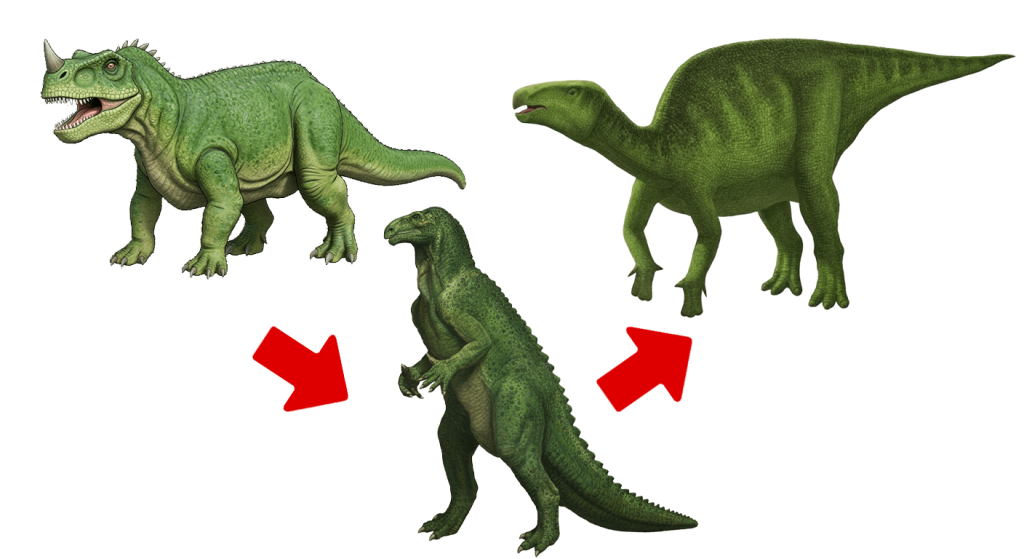

mesozoniaオリジナルイメージ

一つ目は、鼻先に鋭い「角」が生えているという誤りです。

マンテルは発見した巨大な円錐状の骨を、サイの角に相当する部分だと推測していました。

二つ目は、その体全体の姿勢です。

マンテルはイグアノドンを、体長が70メートルにもなる巨大なイグアナのような四足歩行の姿で復元しました。

これは当時の最大の爬虫類であるイグアナをモデルとしたため、過度に巨大化され、体は地面にべったりとついたようなトカゲ型の姿として描かれていました。

この初期の復元図は、後にベルギーで全身骨格が発見されるまで、長く受け継がれることとなります。

鼻の「角」とされたイグアノドン 親指の正体

mesozoniaオリジナルイメージ

初期の復元で最も特徴的かつ間違いであったのが、鼻の上に描かれた「角」です。

この骨は、実際には前足のイグアノドンの親指の骨でした。

1878年にベルギーのベルニサール炭鉱から30体以上の完全な全身骨格標本が発見されたことで、この巨大な円錐状の骨が、体長7〜9メートルほどの恐竜の前足の親指部分にある、長さ約15センチメートルの鋭いスパイクであったと判明したのです。

マンテルがこのスパイクを角だと推測したのは、手元に断片的な化石しかなかったこと、そして現生のイグアナの中に鼻に角を持つ種がいたという事実が背景にあります。

しかし、この大発見によって、イグアノドンの復元図は大幅に修正されることとなりました。

このベルギーでの発見に基づき、イグアノドンの想像図はトカゲのような四足歩行から直立した二足歩行へと大きく変更されました。

また、鼻の「角」も前足の親指スパイクとして正しい位置に修正されています。

カンガルーのような直立二足歩行への復元

mesozoniaオリジナルイメージ

ベルニサール炭鉱で発見された骨格標本は、当初、カンガルーのように太い尾を支えにして直立した二足歩行の姿勢で組み立てられました。

これは、当時の恐竜に対する一般的なイメージや、骨格の構造に対する理解の限界から生じた復元です。

この時期のイグアノドンは、尾を地面に引きずり、胸を張って立つ「三脚立ち」のような威厳ある姿で描かれました。

しかし、その後の足跡化石の研究や、脊椎の構造に関する詳細な分析が進むにつれて、尾を引きずった跡が見つからないことや、この直立姿勢ではバランスが取れないことが指摘され、この復元もまた修正が必要となりました。

なぜ初期の復元で大きな誤解が生じたのか

初期のイグアノドンの復元において、2つの大きな間違いが生じた主な原因は、利用可能な化石資料の不完全さと、当時の古生物学的な知識の制約にあります。

- 不完全な化石: 発見当初、マンテルが手にしていたのは巨大な歯と親指の骨といった断片的な情報のみでした。全身像が不明な状態で、既知の生物であるイグアナやサイといった動物の特徴を当てはめて類推するしかなかったのです。

- 知見の不足: 19世紀前半はまだ「恐竜」という概念が確立されておらず、古代の巨大生物の骨格をどう復元すべきかという科学的知見や技術が未発達でした。

このような理由から、初期の研究は大きな誤解を含んでいましたが、これらの間違いがあったからこそ、全身骨格の発見やその後の詳細な分析へと研究が進化していったと言えます。

mesozoniaオリジナルイメージ

科学の発展が解き明かしたイグアノドン復元ミスの真実

- イグアナとは似て非なるイグアノドン 特徴の全容

- 護身用武器か採食の道具か親指スパイクの用途

- 通常は4足歩行で走る時だけ2足歩行の可能性

- 現代の技術で判明した前足の多機能な構造

- イグアノドン 復元ミスが示す古生物学の進化の過程

イグアナとは似て非なるイグアノドン 特徴の全容

イグアノドンという名前は「イグアナの歯」に由来しますが、生物学的には現代のイグアナと直接的な関係はありません。

現代の復元で明らかになったイグアノドン 特徴の全容は、初期の復元からは想像もつかないものです。

| 時代別 | 復元の間違い | 修正後の真実 |

| 初期 | 鼻の上の角 | 前足の親指スパイク |

| 初期 | トカゲのような四足歩行 | 主に四足歩行の水平姿勢 |

| 中期 | カンガルーのような直立二足歩行 | 尾を水平に保つ姿勢 |

イグアノドンは体長7〜9メートル、体重約5トンの大型草食恐竜であり、口先には歯のないクチバシを持ち、数百本の臼歯が密集したデンタルバッテリーと呼ばれる構造で植物を効率よくすり潰していました。

また、尾の断面は縦長で、体を水平に保つための支えとなっていたと考えられます。

護身用武器か採食の道具か親指スパイクの用途

前述の通り、当初「角」だと誤認されたイグアノドンの親指は、円錐状の鋭いスパイク(棘)となっていました。

生体時には骨の上に角質の爪がさらに覆いかぶさり、非常に長く尖っていたと考えられています。

この特徴的な構造について、一体何に使われていたのかという点については、現代でもいくつかの説が提唱されています。

- 武器としての利用: 最も有名な説は、肉食恐竜などの捕食者から身や群れを守るための短剣のような武器として使われたというものです。

- 採食時の道具: 一方、防御以外の用途として、硬い植物の種子や果物をこじ開けたり、枝葉を選り好みして手繰り寄せたりするための道具として使われた可能性も指摘されています。

親指スパイクが純粋な防御目的だけであったかどうかは議論の余地がありますが、柔軟な小指が物を掴む役割を果たしていたことも考慮すると、前足全体が多機能な「スイスアーミーナイフ」のような役割を持っていたと解釈されています。

通常は4足歩行で走る時だけ2足歩行の可能性

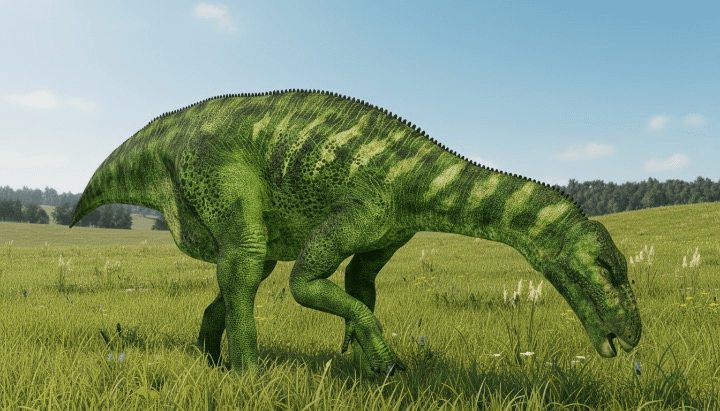

mesozoniaオリジナルイメージ

イグアノドンの歩行様式は、トカゲ型四足歩行から直立二足歩行へと変遷した後、最終的に四足歩行と二足歩行を使い分けるハイブリッドなモデルに落ち着きました。

この結論に至った理由は、足跡化石の発見と前肢の骨格構造の詳細な分析によるものです。

- 足跡化石の証拠: 恐竜ルネサンス以降の研究で、足跡化石にしっぽを引きずった跡がないことが判明し、尾を水平に保っていたことが明確になりました。

- 前肢の構造: イグアノドンの前足の第2〜4指には蹄のような構造があり、手の甲側へ深く曲がる特殊な関節を持っています。これは、前肢が地面について体重を支える四足歩行に適していたことを示しています。

これらのことから、イグアノドンは普段は四足歩行でゆっくりと移動し、急ぐ時や木から葉を食べる時などは二足歩行を使い分けていた、と現在では考えられています。

現代の技術で判明した前足の多機能な構造

イグアノドンの前肢は、歩行だけでなく、物を掴む機能も持ち合わせた非常に多機能な構造をしています。特に、親指スパイク以外の指は明確に役割分担していました。

- 第2〜4指: 蹄状になっており、四足歩行時に地面を支える役割を担っていました。

- 第5指(小指): 柔軟な関節を持ち、他の指と独立して動かすことができたため、植物の葉や木の実などを器用につかむ(把握)能力があったと考えられています。

現代のCTスキャンや3Dモデルといった科学技術の進化によって、骨格の細部にわたる構造や関節の可動域が解析され、このような多機能な前肢の役割が明確になってきました。

多くの恐竜がただ歩くだけの前肢を持つ中で、イグアノドンの前肢は、その生態を理解する上でイグアノドンの特徴を語る鍵となります。

イグアノドン 復元ミスが示す古生物学の進化の過程

イグアノドンの復元ミスの歴史は、そのまま古生物学という学問が、いかに試行錯誤を繰り返し、間違いを訂正しながら進化してきたかを象徴しています。

初期の不完全な化石に基づく推測や2つの大きな間違いは、決して研究者の怠慢ではなく、当時の科学的知見の限界であったと言えます。

しかし、ベルギーでの大量化石の発見や、その後の足跡化石、そして現代の高性能な分析技術の導入によって、イグアノドンの姿はトカゲ型からゴジラ型、そして水平姿勢の四足・二足歩行併用型へと、段階的に真実に近づいてきました。

このように、イグアノドンの復元ミスの歴史は、新しい証拠や技術が発見されるたびに、科学的な考え方が更新されていくという、学問の本質を示しているのです。

イグアノドン 復元ミスから学ぶ古生物学の進化の過程

- イグアノドンは史上2番目に名前が付けられた恐竜である

- 名前は歯がイグアナに似ていたことに由来する

- 最初の発見者はイギリスの医師ギデオン・マンテルである

- 初期の復元には鼻の上の角とトカゲ型の姿勢という2つの大きな間違いがあった

- 鼻の角は実際には前足の親指の骨であった

- 親指の骨は長さ約15センチメートルの鋭いスパイク状であった

- 初期の復元図では体長70メートルという巨大なイグアナのような姿だった

- 1878年のベルギーでの全身骨格発見により復元が一気に修正された

- 中期には直立したカンガルーのような二足歩行姿勢で復元された

- 現代の復元では尾を水平に保つ四足歩行が基本とされている

- 走る時や特定の採食時には二足歩行も利用していたと考えられる

- 親指スパイクは捕食者から身を守る武器や採食道具として利用された

- 前足の小指は柔軟性があり物を掴むのに使われた

- 前足の他の指は蹄のような形で歩行時の体重を支えていた

- イグアノドンの復元の変遷は科学の発展を示す象徴的な例である