mesozoniaオリジナルイメージ

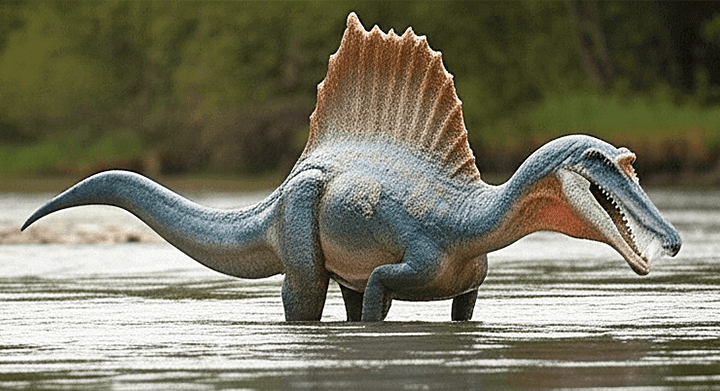

スピノサウルス 二足歩行というイメージは、長い間多くの人に信じられてきました。

しかし、恐竜ファンであれば、近年の研究でその姿が大きく変わっていることをご存知かもしれません。

かつての説では、スピノサウルスはティラノサウルスのような二足歩行の陸上肉食恐竜と考えられていたのです。

しかし、2014年頃から新たな化石の発見が続き、現在の有力な説として、主に四足歩行で水辺を移動し、ワニのように水中生活に適応した「半水生ハンター」であった可能性が提唱されています。

この記事を読むことで以下の点について理解を深められます

・2014年以降に四足歩行・水生適応説が現在の有力な説となった具体的な根拠

・水中生活に適応した体の構造や、ワニとの興味深い類似性

・スピノサウルス 二足歩行説が完全に否定されていない理由と、研究の最新の議論

mesozoniaオリジナルイメージ

スピノサウルスの二足歩行説が生まれた背景

- 1915年の初期発見と戦災による損失

- ティラノサウルス型で描かれたかつての説

- 獣脚類という分類による二足歩行の定着

- 映画で定着した陸上最強のイメージ

1915年の初期発見と戦災による損失

スピノサウルスが科学的に報告されたのは1915年で、ドイツの古生物学者エルンスト・シュトローマーがエジプトで発見した化石をもとに新種として発表しました。

このとき確認された化石は、背中の帆の骨(神経棘)や下顎、歯といった非常に断片的なものに留まっていたのです。

その後、研究を進める上で最も重要な標本であったシュトローマーの化石は、第二次世界大戦中の1944年に空襲によって残念ながら破壊されてしまいました。

この貴重な証拠の喪失は、スピノサウルスの研究を長期にわたり停滞させる原因となりました。

ティラノサウルス型で描かれたかつての説

mesozoniaオリジナルイメージ

化石が断片的であったため、初期のスピノサウルス像は推測に頼らざるを得ませんでした。

そのため、かつての説として、スピノサウルスは「ティラノサウルスに帆がついたような恐竜」として復元されることが多かったのです。

これは、当時の恐竜研究があまり進んでおらず、巨大な肉食恐竜といえばティラノサウルスのような姿を想像することが一般的だったためです。

全身像が不明な中で、既知の大型肉食恐竜の骨格をベースに復元が試みられた結果、このような姿が描かれました。

獣脚類という分類による二足歩行の定着

スピノサウルスは、ティラノサウルスやヴェロキラプトルと同じ「獣脚類」というグループに分類されています。

獣脚類は一般的に二足歩行を行う肉食恐竜の仲間です。

この分類に属するという事実が、スピノサウルスも二足歩行をするという説を長期間にわたって定着させる要因となりました。

初期の復元模型やイラストでは、他の獣脚類と同様に後ろ足だけで直立して立つ姿が採用され、それが一般的なイメージとして広まっていったのです。

映画で定着した陸上最強のイメージ

前述の通り、スピノサウルスの二足歩行のイメージは、メディアによっても強化されました。

例えば、映画『ジュラシック・パークIII』では、ティラノサウルスを倒すという強烈なシーンが描かれ、その姿は二足歩行で巨大な敵と戦う「陸上最強の恐竜」として世間に強く認識されました。

言ってしまえば、この映画のイメージが、実際の研究成果が更新される前の、最も広範囲に知られたスピノサウルス像となりました。

しかし、この映画での描写は、最新の研究結果とは大きく異なっているという注意点があります。

mesozoniaオリジナルイメージ

最新研究で覆るスピノサウルス 二足歩行の常識

- 2014年以降に提唱された現在の有力な説

- 重心と短い後肢から生まれた四足歩行説

- 推進器としてのオール状の尾の発見

- 水中捕食に適したワニに似た特徴と収斂進化

- 骨密度から見る水中生活への高い適応

- 「泳ぎの得意不得意」をめぐる研究の議論

- スピノサウルス 二足歩行の論争と今後の展望

2014年以降に提唱された現在の有力な説

mesozoniaオリジナルイメージ

スピノサウルスの生態研究は、21世紀に入り新たな化石が発見されたことで一気に進展しました。

特に2014年にニザール・イブラヒムらの研究チームが発表した論文は、従来の常識を根底から覆すものでした。

彼らは、ほぼ全身が揃った化石を分析した結果、スピノサウルスが陸上で二足歩行するのではなく、四足歩行で移動し、水中で生活していた「半水生恐竜」であったという現在の有力な説を提唱しました。

これは恐竜が基本的に陸棲であったという見解に対し、極めて珍しい適応を示すものであったため、大きな話題となりました。

重心と短い後肢から生まれた四足歩行説

mesozoniaオリジナルイメージ

四足歩行説が生まれた理由の一つは、化石から復元された体の構造にあります。

スピノサウルスの後肢は、同じ獣脚類のティラノサウルスなどと比較して非常に短かったことが判明しました。

さらに、背中の巨大な帆や長い胴体により、体の重心が前方に大きく偏っていたと考えられます。

このような骨格構造では、二足歩行で安定して体重を支え、効率的に移動することが難しくなります。

そのため、陸上では前肢も用いてバランスを取り、四足歩行をしていた可能性が高いと解釈されました。

推進器としてのオール状の尾の発見

mesozoniaオリジナルイメージ

2020年には、四足歩行・半水生説をさらに強固にする新たな化石が報告されました。

モロッコのケムケム層で発見された尾の化石は、尾椎の棘突起が細く長く伸びており、その形はまるでワニやイグアナの尾のように、縦に平たく扇状に広がっていたのです。

このオールのような構造は、水中で大きな推進力を生み出すのに適しています。

この発見により、スピノサウルスが水中で積極的に泳ぎ、魚を追いかけて狩る能力を持っていた可能性が示唆され、水中生活を主体としていたという見方が強まりました。

水中捕食に適したワニに似た特徴と収斂進化

スピノサウルスは、口や歯の構造においても、水生環境への顕著な適応を示しています。

細長い吻部(口先)と円錐形の歯は、魚のような滑りやすい獲物を突き刺して捕らえるのに適しており、これは現代のワニ、特に魚食性の強いガビアルと酷似しています。

また、鼻の穴が口先ではなく、上あごの中ほどに高い位置にあることも特徴です。

これはワニが水中で鼻先だけを水面に出して呼吸するのと似た構造です。しかし、スピノサウルスがワニの子孫というわけではありません。

これは、水辺という同じ環境に適応した結果、たまたま似たような形態に進化した「収斂進化」の好例であると考えられています。

骨密度から見る水中生活への高い適応

スピノサウルスの骨は、他の陸棲恐竜とは異なるもう一つの重要な特徴を持っています。

それは、骨の密度が非常に高く、重いということです。

一般的な陸棲恐竜の骨は、軽量化のために中空の構造(空洞)を持っています。

一方、スピノサウルスの四肢の骨は緻密で重い構造をしていました。

これは、現代のワニやカバが持つ水生動物特有の適応と一致します。

重い骨は浮力を打ち消し、水中に潜って獲物を探したり、水中で安定した姿勢を保ったりするのに役立つため、スピノサウルスが多くの時間を水中で過ごしていた強力な証拠とされています。

「泳ぎの得意不得意」をめぐる研究の議論

mesozoniaオリジナルイメージ

水生適応説が有力となる一方で、スピノサウルスが「泳ぎが本当に得意だったのか」という点については、研究者の間で現在も活発な議論が続いています。

例えば、2018年には浮力と安定性の計算に基づき、スピノサウルスの体は水中では不安定であり、泳ぎが苦手だったのではないかという意見が発表されました。

これに対して、2020年のオール状の尾の発見は泳ぎが得意だった可能性を示唆しましたが、2022年には、骨格や筋肉のモデルを使った新たな検証で、深い水中を自在に泳ぐのは難しく、二足歩行も可能で、水辺での待ち伏せ型の狩りが主体だったという説も提唱されました。

このように、研究の進展とともに見解が変化しており、現在の有力な説である半水生説の中でも、具体的な生活様式については多角的な解釈が生まれているという点が注意点です。

| 年代 | 研究者(代表) | 主張された姿 | 主な根拠 |

|---|---|---|---|

| 1915年 (初期) | シュトローマー | 二足歩行、陸棲 | 断片的化石、当時の復元傾向 |

| 2014年 | イブラヒムら | 四足歩行、半水生 | 短い後肢、重心、緻密で重い骨 |

| 2018年 | ヘンダーソン | 陸棲、泳ぎは苦手 | 浮力計算による水中での不安定性 |

| 2020年 | イブラヒムら | 水生、四足歩行 | オール状の尾の化石 |

| 2022年 | セレノら | 陸棲、二足歩行も可能 | 新たな骨格モデルによる浮力の再計算 |

スピノサウルス 二足歩行の論争と今後の展望

スピノサウルス 二足歩行という従来のイメージは、新しい化石の発見と解析技術の進化によって大きく変わりました。

現在の有力な説は「四足歩行で水生に適応したハンター」というものですが、かつての説である二足歩行が完全に否定されたわけではありません。

陸上での移動には二足歩行と四足歩行の両方を使っていた可能性や、水辺での浅瀬を主体とした生活を送っていた可能性など、多角的な解釈が存在します。

研究は現在も活発に進められており、化石の追加発見や新たな分析手法の導入によって、今後もその姿は更新されていくでしょう。

これは、スピノサウルスが「最も進化のドラマが詰まった恐竜の一つ」と言える理由でもあり、今後の研究の行方に期待が集まっています。

- スピノサウルス 二足歩行というイメージは初期の断片的な化石と当時の復元傾向に基づく

- かつての説はティラノサウルスなど他の獣脚類との分類上の共通点に大きく影響された

- 映画などのメディアでスピノサウルス 二足歩行の姿が広く一般に定着した経緯がある

- 2014年以降に新たな化石が発見され、研究の常識が大きく覆された

- 現在の有力な説は主に四足歩行を行い水中生活に適応した半水生恐竜である

- 四足歩行説の根拠として後肢の短さや前方に偏った重心バランスが挙げられる

- 2020年の発見により尾がオール状で水中での高い推進力を生み出せた可能性が示唆された

- 細長い口先や円錐形の歯などワニの魚食性の種に似た特徴が確認されている

- これはワニの子孫ではなく水辺環境に適応した「収斂進化」の結果である

- 骨の密度が高く重かったことも水中での浮力を打ち消す適応として指摘されている

- 四足歩行・水生適応説の中でも泳ぎが非常に得意だったかについては議論が続いている

- 浅瀬で待ち伏せ型の狩りをしていたという説も研究者の一部から提唱されている

- 陸上では二足歩行も可能であったという見解もあり完全に二足歩行が否定されたわけではない

- スピノサウルス 二足歩行に関する研究は最も進展のドラマがある分野の一つである

- 今後も新たな化石の発見や分析によりその生態像はさらに変化する可能性がある